SI2025で本プロジェクトのOSを組織し、成果を報告しました。

私たちCAFEプロジェクトは、ムーンショット目標3「自ら学習・行動し人と共生するAIロボット」というグループにおいて

「多様な環境に適応しインフラ構築を革新する協働AIロボット」の研究開発を進めています。

CAFEプロジェクトは、Collaborative AI Field robot Everywhereからきています。

2024年より新体制に移行し、これまで開発してきた技術のシステムインテグレーションを目指します。

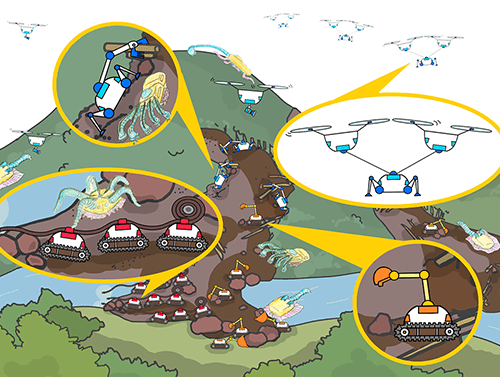

2050年における自然災害現場での

応急復旧イメージ

私たちが住む日本では、さまざまな自然災害が各地で頻発しています。そこに暮す人々の生活を守り、災害の被害を最小限に抑えるため、応急復旧の更なる技術開発が望まれています。そこで、本プロジェクトでは、災害現場に代表される難環境において、想定と異なる状況に対して臨機応変に対応し、作業を行うことが可能な「協働AIロボット」の研究開発を行います。2050年には、この「協働AIロボット」が、人の替わりに自然災害の応急復旧を実現すると共に、この技術が、地上のインフラ構築や維持管理にも役立ちます。

左のイラストは、2050年における自然災害現場での応急復旧イメージを表しています。複数台のフィールドロボットが、センシングデータを元に災害の状況を正確に評価した後、ロボット協働作業を実施することで、想定外の状況に対応しながら災害の応急復旧に取り組みます。本プロジェクトでは、2025年までのマイルストーンとして、自然災害(特に河道閉塞災害)の減災を目的とした、想定と異なる状況に対して臨機応変に対応する複数台協働AIロボットのシステムのプロトタイプを開発します。

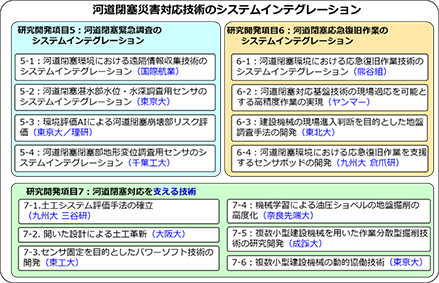

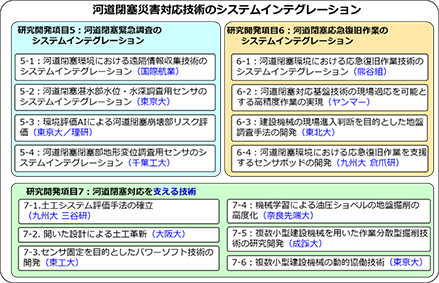

本研究開発プロジェクトの大目標は、「協働AIロボットシステムによる多様な環境に適応したインフラ構築の実現」です。この大目標を実現するため、「1.土工を革新するAIロボットシステム」(ハードウエア)、「2.複数台ロボットの動的協働システム」(複数台ロボットを制御するAI)、「3.現場を俯瞰するセンサポッドシステム」(センシング技術と環境を評価するAI)という3つの研究開発項目を設定し、並行して研究開発を進めてきました。

2024年以降は、右図に示すとおり、自然災害(特に河道閉塞災害)に対応可能なロボットシステムに焦点を絞り、技術革新を進めると共に、これらの技術のシステムインテグレーションを目指します。

皆さま、こんにちは。永谷圭司と申します。内閣府のムーンショット型研究開発事業 目標3における「多様な環境に適応しインフラ構築を革新する協働AIロボット」のプロジェクトマネージャーを担当しています。

本プロジェクトは「自然災害に対する応急復旧」を可能とするフィールドロボットの実現を目指しております。このためには、ロボット自らが、状況に応じて臨機応変に対処する能力が必要となります。そこで、本プロジェクトでは、様々なアプローチにより、これらの実現を目指していきます。

プロジェクトの紹介については「プロジェクト概要」に譲り、ここでは、本プロジェクトで私が最も大切にしております三つのことをお伝えしたいと思います。

まず、一つ目はプロジェクトの基本理念についてです。本プロジェクトの基本理念は、「人の役に立つ技術を創造すること」です。これは私がこれまでに大切にしてきたフィールドロボット研究に対する基本理念と同じものです。 「(自分の得意な)○○という技術を実現しました。後は、△△ができれば、これは役に立ちます。」という言い訳は決してせず、実用化までを見据えた技術開発を行う方針が、ここには込められています。

大切にしております二つ目は、研究者・技術者の横の繋がりです。本プロジェクトは、多分野間の協力が不可欠で「土木」「機械」「AI」のどれが欠けても成立しません。そのため、それぞれの分野の研究者が、お互いの分野を尊重しつつ密に情報交換を行い、横の連携を強固にした研究開発を進めたいと考えています。

最後の三つ目は、現場主義です。本プロジェクトでは、ロボットが活動できるような現場を人工的に設定して実証するのではなく、実現場での活動が可能なロボットの開発を心がけたいと考えています。

本プロジェクトの推進メンバーには、現在、各々の研究分野で活躍している大変パワフルな研究者たち・技術者たちが揃いました。とても嬉しく思っております。ぜひ、本プロジェクトの今後の成果をご期待ください。

プロジェクトマネージャー/筑波大学 システム情報系 教授

永谷圭司

1984年 大阪大学大学院基礎工学研究科修士課程修了。大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻教授、創造工学センター長、コマツみらい建機協働研究所所長、ロボティクス、制御工学の研究に従事。工学博士。

大須賀 公一

大阪工業大学 特任教授

1993年 筑波大学大学院修士課程修了,2010年 Bielefeld大学,博士(工学).現在はヤンマーホールディングスにて,農業,土木建設,海洋におけるフィールドロボティクスの研究開発に従事.

杉浦 恒

ヤンマーホールディングス株式会社 技術本部イノベーションセンター ロボティクス担当主席

九州工業大学客員教授、

福島大学客員教授

1991年九州大学修士課程修了 。博士(工学)。 2013年より現職.岩盤工学,地圏環境工学をベースに地理空間情報の利活用,防災に関する研究に従事.

三谷 泰浩

九州大学大学院 工学研究院 附属アジア防災研究センター 教授

2010年 Wayne State UniversityでPh.D.の学位授与.現在は,東京大学

i-Constructionシステム学寄付講座にて,AI,IoT技術を活用したインフラ建設,維持管理や,プラットフォーム技術の発展に取り組んでいる.

全 邦釘

東京大学大学院 特任教授

2013年より東北大学大学院情報科学研究科教授.2016年から理化学研究所革新知能統合研究センター兼務.専門はコンピュータビジョンと深層学習.

岡谷 貴之

理化学研究所 チームディレクター

1983年東海大学工学部卒.現在は、株式会社熊谷組にて、建設ICT、建設機械自動化および無人化施工技術の開発および研究に従事.

北原 成郎

株式会社熊谷組 土木事業本部 土木技術統括部 土木DX推進部 技術部長

1985年 岩手大学大学院農学研究科修了 修士(農学).現在は、国際航業株式会社にて,火山噴火時の調査の無人化に向けた技術開発を含む砂防分野の調査・計画・設計等の検討業務に従事している.

島田 徹

国際航業株式会社 事業統括本部 国土保全部 事業企画担当部長

1984 年東京大学大学院修士課程修了.工学博士(1989年,東京大学).東京大学大学院工学系研究科教授および同研究科人工物工学研究センター長を経て,現職.サービスロボティクスの研究・社会実装等に従事.

淺間 一

東京大学国際高等研究所東京カレッジ 特任教授

2007年 奈良先端科学技術大学院大学博士後期課程修了.博士(工学).現在は,同大テニュアトラック教員として,ロボットラーニング研究室を主宰.機械学習と実世界ロボット応用に関する研究に従事.

松原 崇充

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 教授

1986年 東北大学大学院博士課程修了.工学博士.研究分野はテラメカニックス.現在は機械と地盤の相互作用に基づく地盤評価に関する研究に従事.

高橋 弘

東北大学大学院環境科学研究科 特任教授

1991年 東京工業大学大学院修士課程修了.博士(工学).富士通研究所,東京工業大学,東京大学生産技術研究所を経て,2007年より現職.サービスロボット,認知症ケアの研究に従事.

倉爪 亮

九州大学大学院システム情報科学研究院 教授

博士(工学)(2007年,筑波大学).茨城県工業技術センター,産業技術総合研究所,筑波大学,成蹊大学,弘前大学を経て,現職.ロボット制御技術の社会実装や触覚技術に関する研究に従事.

竹囲 年延

成蹊大学 准教授

博士(工学)(東京大学).千葉工業大学.

藤井 浩光

千葉工業大学 准教授

Robert received his Ph.D. in Mechanical Engineering from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in 2018. He is an Assistant Professor of Robotics at ETH Zurich, where he leads the Soft Robotics Lab. He is also a core faculty member at the ETH AI Center, the ETH Center for Robotics, and the ETH-MPI Center for Learning Systems. His research focuses on musculoskeletal robotics, soft robotics, and biohybrid robotics, aiming to develop lifelike robots that interact safely with humans and the environment.

Robert Katzschmann

Assistant Professor, ETH Zurich

2025/07/17

Journal

Yuki Kadokawa, Hirotaka Tahara, Takamitsu Matsubara (2025), “Progressive-Resolution Policy Distillation: Leveraging Coarse-Resolution Simulations for Time-Efficient Fine-Resolution Policy Learning”, IEEE Transactions on Automation Science and Engineering., July, 2025. Vol. 22, pp. 18682-18693.

2025/06/11

Journal

Korawat Charoenpitaks, Van-Quang Nguyen, Masanori Suganuma, Kentaro Arai, Seiji Totsuka, Hiroshi Ino, Takayuki Okatani (2025), “TB-Bench: Training and Testing Multi-Modal AI for Understanding Spatio-Temporal Traffic Behaviors from Dashcam Images/Videos”, 2025 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops., June, 2025. pp. 2436-2446.

2025/05/21

Journal

Shiori Kubo, Mayuko Nishio, Junya Inoue, Takashi Miyamoto, Pang-jo Chun (2025), “Effective Prediction of Ground Consolidation Settlement by Physics-Informed Neural Networks”, Intelligence, Informatics and Infrastructure., May, 2025. Vol. 6(1), pp. 137-149.

2025/04/11

Journal

Kittitouch Areerob, Van-Quang Nguyen, Xianfeng Li, Shogo Inadomi, Toru Shimada, Hiroyuki Kanasaki, Zhijie Wang, Masanori Suganuma, Keiji Nagatani, Pang-jo Chun, Takayuki Okatani (2025), “Multimodal artificial intelligence approaches using large language models for expert-level landslide image analysis”, Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering., April, 2025. Vol. 40, pp. 2900-2921.

2025/01/22

Journal

Yongdong Wang, Runze Xiao, Jun Younes Louhi Kasahara, Keiji Nagatani, Atsushi Yamashita, Hajime Asama (2025), “ACRC-LLM: A Framework for Automated Construction Robotics Control Using Large Language Models”, Proceedings of the Joint Symposium of AROB-ISBC-SWARM2025., January, 2025. Vol. GS18-1, pp. 486-490.

2025/01/21

Journal

Koki Yoshino, Kazuto Nakashima, Jeongho Ahn, Yumi Iwashita, Ryo Kurazume (2025), “S2Gait: RGB-based Gait Recognition with Style Feature Sampling Data Augmentation”, The 2025 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII2025)., January, 2025. pp. 375-380.

2025/01/21

Journal

Jeongho Ahn, Kazuto Nakashima, Koki Yoshino, Yumi Iwashita, Ryo Kurazume (2025), “Gait Sequence Upsampling using Diffusion Models for single LiDAR sensors”, The 2025 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII2025)., January, 2025. pp. 658-664.

2025/01/21

Journal

Hiroto Kodama, Hiroyuki Nabae, Gen Endo, Koichi Suzumori (2025), “Verification of the Effect of Design Parameters on the Radius of Curvature of Vine-like, Power Soft Gripper”, The 2025 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII2025)., January, 2025. pp. 702-706.

2025/01/01

Journal

Jorge Ruben Casir Ricano, Sota Yuasa, Ryota Hino, Tomoki Koshi, Tatsuya Oyama, Kenji Nagaoka (2025), “Resilient Mobility of a Four-Wheeled Planetary Rover with Active Suspension”, Acta Astronautica., January, 2025. Vol. 229, pp. 418-429.

2024/11/12

Journal

Ryuichi Maeda, Tomoya Kouno, Kohei Matsumoto, Yuichiro Kasahara, Tomoya Itsuka, Kazuto Nakashima, Yusuke Tamaishi, Ryo Kurazurne (2024), “Sensor Pods and ROS2-TMS for Construction for Cyber-Physical System at Earthwork Sites”, 2024 IEEE International Symposium on Safety Security Rescue Robotics (SSRR)., November, 2024. pp. 58-63.